Aleatorische Verträge – Würfeln mit Risiko und Rendite

Wenn du schon einmal mit Versicherungen, Glücksspiel oder bestimmten Investmentvereinbarungen zu tun hattest, bist du auf etwas gestoßen, das „aleatorischer Vertrag“ heißt. Klingt schick, oder? Im Kern ist es ein Vertrag, dessen Ergebnis vom Zufall abhängt. Manche gewinnen, manche verlieren – und alles hängt von einem ungewissen zukünftigen Ereignis ab. In diesem Beitrag schauen wir uns an, was aleatorische Verträge sind, was der Begriff bedeutet, wodurch eine Vereinbarung aleatorisch wird und welche Risiken und Vorteile damit einhergehen. Los geht’s.

- Was sind aleatorische Verträge? 🎲

- 3 bekannte Beispiele für aleatorische Verträge

- Vorteile und Nachteile aleatorischer Verträge

- 6 zentrale Merkmale aleatorischer Verträge

- Wie funktionieren aleatorische Verträge?

- Wie du aleatorische Verträge von Risikomagneten in Chancen verwandelst

- FAQs zu aleatorischen Verträgen

Was sind aleatorische Verträge? 🎲

Aleatorische Verträge sind eine besondere Art von Vereinbarungen, bei denen das Ergebnis – und manchmal sogar der ausgetauschte Wert – von unvorhersehbaren Ereignissen abhängt. Einfach gesagt: Die Bestimmungen in diesen Verträgen greifen nur, wenn ein bestimmtes, unsicheres Ereignis eintritt.

Der Begriff „aleatorisch“ kommt vom lateinischen „alea“ – die Würfel. Passend, denn der Zufall gibt den Ton an. In der Praxis bedeutet das: Die Parteien setzen im Grunde auf etwas, das passieren könnte (oder auch nicht), und ihre Pflichten werden vom Dreh des Schicksals ausgelöst.

Aleatorische Verträge klingen kompliziert, aber vermutlich begegnest du ihnen öfter, als du denkst:

- Versicherungspolicen: Du zahlst Prämien, aber der Versicherer zahlt nur wenn ein Schaden (z. B. Autounfall oder Hausbrand) eintritt.

- Glücksspielvereinbarungen: Du setzt Geld, aber deine Auszahlung hängt vollständig vom Zufall ab.

- Aktienoptionen oder Termingeschäfte: Du verpflichtest dich zu einem Handel unter bestimmten Bedingungen, aber nur, wenn Marktpreise definierte Schwellen erreichen.

Erkennst du ein Muster? Das bestimmende Merkmal ist die Unsicherheit: Beide Seiten gehen Risiken ein, aber keine weiß im Voraus, ob sie liefern muss.

Warum ist das wichtig?

Wenn du im Business bist – besonders in Finanzen, Immobilien oder Versicherungen – kann dir das Verständnis aleatorischer Verträge eine Menge Kopfschmerzen ersparen. Missverständnisse können zu unerwarteten Kosten oder verpassten Chancen führen.

Aleatorische Verträge sind wichtig, weil sie:

- Risiken verlagern oder streuen (z. B. in der Versicherung).

- Win-win-Chancen schaffen können – aber nur, wenn du die Bedingungen verstehst.

- Sorgfältiges Kleingedruckt-Lesen verlangen, da Pflichten nur bei bestimmten Ereignissen „ausgelöst“ werden.

💡 Wissenswert: Laut dem Finanzbericht 2023 von Swiss Re beliefen sich die weltweiten Prämien in der Lebensversicherung im Jahr 2023 auf rund 2,9 Billionen USD – eine Mischung aus Sparanteilen und reiner Risikodeckung.

✨ Pro Tipp: Immer wenn du es mit einem aleatorischen Vertrag zu tun hast, lies nicht nur drüber. Schreibe die exakten „Trigger-Ereignisse“ auf, die die Pflichten der Parteien auslösen. Wenn du es nicht in einem Satz erklären kannst („Der Versicherer zahlt, wenn mein Haus abbrennt“), brauchst du wahrscheinlich Klarheit, bevor du unterschreibst.

3 bekannte Beispiele für aleatorische Verträge

1. Lebensversicherung

Das klassische Beispiel. Du zahlst regelmäßig Prämien, aber die Auszahlung erfolgt nur, wenn ein ungewisses Ereignis – dein Tod (Gott bewahre!) – innerhalb der Laufzeit eintritt. Passiert das früh, kann deine Familie weit mehr erhalten, als du je eingezahlt hast. Passiert es nicht innerhalb der Frist, behält der Versicherer die Prämien. Ungleich, unvorhersehbar – aber genau das ist der Punkt: Risiko wird verlagert.

2. Tantiemenvereinbarungen in Verlags- oder Musikverträgen

Autorinnen, Musikerinnen und Kreative unterschreiben oft Verträge, bei denen die Zahlung von künftigen Verkäufen abhängt. Wird ein Buch zum weltweiten Bestseller oder ein Song stürmt die Charts, können die Tantiemen gewaltig sein. Floppen die Verkäufe, decken die Einnahmen vielleicht kaum den Kaffee. Das Risiko ist Teil des Deals: Erfolg bringt riesiges Upside, Misserfolg fast nichts.

3. Verträge zur Mineralien- oder Ölexploration

Denk an Bohrrechte oder Abbaukonzessionen. Unternehmen versenken Millionen in die Exploration, aber ob sie tatsächlich Öl, Gas oder wertvolle Mineralien finden, ist ein großes Fragezeichen. Wenn sie fündig werden (wörtlich oder im übertragenen Sinn), sind die Erträge enorm. Wenn nicht, ist die Investition verloren. Das ist Unsicherheit im industriellen Maßstab – und eines der klarsten Beispiele aleatorischen Risikos im Business.

💡 Wissenswert: 1901 erhielt William Knox D’Arcy vom Schah von Persien eine Konzession, um in einem riesigen Gebiet nach Öl zu suchen. Jahrelang verschlang das Vorhaben große Summen und lieferte fast nichts – viele glaubten an das Aus. 1908, kurz bevor das Geld ausging, stieß sein Team im Süden Persiens auf Öl. Dieser eine Fund brachte die Anglo-Persian Oil Company hervor – den Vorläufer von BP.

Die D’Arcy-Konzession ist ein perfektes Beispiel für einen aleatorischen Vertrag: massive Unsicherheit am Anfang, enorme Kosten bei einer Partei und lebensverändernde Gewinne nur, wenn die Wette aufgeht.

Vorteile und Nachteile aleatorischer Verträge

Auf dem Papier wirken aleatorische Verträge wie clevere Tools zum Jonglieren von Risiken. Mit etwas Abstand zeigen sich aber ein paar Zusatzvorteile – und tückische Fallen –, die nicht immer auf der Titelseite stehen.

Vorteile:

- ✅ Cashflow-Freiheit: Statt Notgroschen zu horten, zahlst du kleinere Beträge vorab und lässt dein übriges Kapital für dich arbeiten.

- ✅ Mut zu größeren Würfen: Ist das Risiko anderswo geparkt, kannst du Chancen verfolgen, die du sonst meiden würdest.

- ✅ Eingebaute Diversifikation: Diese Deals hängen oft von Ereignissen außerhalb deines Kerngeschäfts ab und streuen so deine Exponierung.

- ✅ Schnelle Erholung (manchmal): Parametrische Verträge mit objektiven Triggern zahlen blitzschnell aus – du kommst schneller wieder auf die Beine.

- ✅ Passgenauer Schutz: Du bist nicht an 08/15-Bedingungen gebunden. Verträge lassen sich auf deine ganz eigenen „Was-wäre-wenn“-Szenarien zuschneiden.

Nachteile:

- ❌ Das „falsche Payout“-Problem: Basisrisiko bedeutet, dass der Vertrag (nicht) zahlt, obwohl dein tatsächlicher Schaden anders aussieht.

- ❌ Sicherheitsnetz in Zeitlupe: Klassische Schadensabwicklungen ziehen sich, wenn du das Geld am dringendsten brauchst.

- ❌ Gegenpartei-Roulette: Bricht die Gegenseite weg oder erfüllt nicht, ist dein Sicherheitsnetz futsch.

- ❌ Verhaltensverzerrungen: Wer geschützt ist, geht mitunter größere Risiken ein oder hält Infos zurück, um das System auszutricksen.

- ❌ Versteckte Bürokratie: Regulierung, Steuern oder Bilanzierung können den erhofften Vorteil still und leise auffressen.

6 zentrale Merkmale aleatorischer Verträge

Wie bei einem Würfel haben aleatorische Verträge sechs Seiten:

1. Unsicherheit

Im Herzen jedes aleatorischen Vertrags liegt die Unsicherheit. Sie betrifft nicht nur das Ob, sondern auch das Wann und Wie groß des Ergebnisses.

Denk an Kfz-Versicherungen. Du zahlst jeden Monat Prämien, aber du „gewinnst“ die Auszahlung nur, wenn du tatsächlich einen Unfall hast. Klingt seltsam, ist aber im Konzept stimmig. Kein Unfall? Keine Zahlung. (Das ist das unsichere Element.)

Das unsichere Element muss nicht negativ sein.

Schau dir Optionen an: Du weißt, dass sich ein Aktienkurs bewegt – aber nicht wie stark und in welche Richtung.

Unsicherheit kommt hier in mehreren Facetten:

- Ereignis-Unsicherheit (passiert es überhaupt?)

- Timing-Unsicherheit (wann passiert es?)

- Ausmaß-Unsicherheit (wie groß ist der Effekt?)

Diese Mehrschichtigkeit unterscheidet aleatorische Verträge von simplen „Wenn/Dann“-Deals wie Service-, Beratungs- oder Kaufverträgen.

2. Bedingte Verpflichtungen

Der Reiz (und das Risiko) dieser Verträge liegt darin, dass Zusagen nur dann greifen, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.

Der Twist: Manchmal sind beide Parteien nur bedingt gebunden.

Beispiel: In einem Derivatekontrakt muss die eine Seite zu einem festen Preis kaufen, wenn sich der Markt auf eine bestimmte Weise bewegt, während die andere Seite nur unter gegenteiligen Bedingungen verkaufen muss.

Pflichten können also sein:

- Einseitig (wie bei einer Versicherungsleistung)

- Wechselseitig (wie bei zwei Tradern, die auf entgegengesetzte Marktausgänge setzen)

Bedingte Verpflichtungen halten beide Seiten „in Bereitschaft“ – aber nur, wenn die Würfel richtig fallen.

⚖️ Legal Spotlight: Buffetts Coca-Cola-Puts

1993 verkaufte Warren Buffett 50.000 Put-Optionen auf Coca-Cola mit einem Strike von 35 $. Damals handelte die Aktie über 39 $.

- Wenn die Aktie über 35 $ blieb: liefen die Optionen wertlos aus und Buffett behielt die Prämien.

- Wenn die Aktie unter 35 $ fiel: wäre Buffett rechtlich verpflichtet gewesen, Millionen Aktien zum Strike zu kaufen – selbst wenn der Marktpreis deutlich tiefer lag.

Das ist ein klassischer aleatorischer Vertrag: Die Pflicht wurde nur dann ausgelöst, wenn ein bedingtes Ereignis eintrat (fallender Coke-Kurs). Der Käufer der Optionen hatte ein Recht, keine Pflicht; Buffetts Pflicht war bedingt – und potenziell teuer.

3. Gebot von Treu und Glauben

Wenn ein Vertrag auf unsicheren Ereignissen basiert, was hält die Parteien verlässlich zusammen? Vertrauen. Damit ein aleatorischer Vertrag funktioniert, müssen beide Seiten ehrlich sein und wesentliche Informationen teilen.

Versicherer haben z. B. die Pflicht, Ausschlüsse klar zu erklären. Wenn sie diese im Kleingedruckten verstecken, stellen Gerichte oft die Versicherungsnehmenden besser.

Umgekehrt müssen Versicherte wesentliche Fakten offenlegen (etwa Gesundheitszustand oder riskante Verhaltensweisen). Tun sie das nicht, kann der Vertrag scheitern.

Treu und Glauben wirkt als Schutzmechanismus gegen das Ungleichgewicht, das Unsicherheit erzeugt. Ohne ihn wären aleatorische Verträge leicht ausnutzbar.

⚖️ Legal Spotlight: Die Tour-Versicherung der Rolling Stones

2014 verschoben die Rolling Stones ihre Tour nach dem plötzlichen Tod von L’Wren Scott, Mick Jaggers Partnerin. Im Hintergrund stand eine Versicherungspolice in Millionenhöhe, die Verluste bei genau solchen Ereignissen abdecken sollte.

Als sie den Schaden meldeten, gab es Gegenwind. Warum? Versicherungsverträge leben von Treu und Glauben. Werden wesentliche Fakten – etwa Gesundheitsdaten oder riskantes Verhalten – verschwiegen, kann der Versicherer die Zahlung anfechten. In diesem Fall spielten Jaggers persönliche medizinische Details in den Streit hinein, und es stand die Frage im Raum, ob die Police greife.

Am Ende einigten sich die Parteien. Der Streit unterstrich jedoch den Schutzmechanismus „Treu und Glauben“: Ohne Ehrlichkeit und vollständige Offenlegung würden aleatorische Verträge wie Versicherungen am Misstrauen zerbrechen. Auch globale Rock-Ikonen müssen sich daran halten.

4. Risikoallokation

In aleatorischen Verträgen wird Risiko nicht eliminiert, sondern verlagert oder geteilt.

Oft zielen solche Verträge darauf ab:

- Individuelles Risiko → kollektives Risiko zu verschieben (z. B. Versicherer verteilen Schäden auf viele Kund*innen).

- Spezialrisiko → Risikoträger zu übertragen (z. B. Absicherung gegen steigende Treibstoffpreise an einen Futures-Händler).

Das ist nicht zufällig, sondern hochstrategisch. Die Risikoallokation ist der Grund, warum Unternehmen und Privatpersonen solche Verträge schließen.

5. Ungleicher Werttausch

„Ungleich“ heißt nicht automatisch unfair.

Aleatorische Verträge sind so gestaltet, dass der wahrgenommene Wert zu Beginn ungefähr gleich ist – auch wenn der tatsächlich später ausgetauschte Wert stark schwanken kann.

Beispiel: Du zahlst 600 $ im Jahr für eine Hausratversicherung und meldest nie einen Schaden. Das wirkt „ungleich“. Der wahrgenommene Wert ist aber die Beruhigung und der finanzielle Schutz, falls etwas Schlimmes passiert.

Die Ungleichheit ist (ironischerweise) kein Fehler. Beide Seiten akzeptieren, dass sich der Wert nur über viele Verträge oder lange Zeiträume ausgleicht.

6. Spekulativer oder protektiver Zweck

Aleatorische Verträge existieren nicht um ihrer selbst willen, sondern verfolgen meist einen von zwei Zwecken:

- Protektiv: Schutz vor Verlusten (z. B. Versicherungspolicen, Katastrophendeckungen, Garantien).

- Spekulativ: Gewinnsuche aus Unsicherheit (z. B. Optionen, Swaps, Glücksspiel).

Die Grenze ist fließend. Eine Put-Option kann Schutz (Hedge gegen Kursrückgang) oder Spekulation (Wette auf fallende Kurse) sein.

Diese doppelte Natur macht aleatorische Verträge so verbreitet: Sie sind nicht nur für Risikoaverse oder Risikofans – sie sind Werkzeuge, die sich dem Warum deines Abschlusses anpassen.

Mit anderen Worten: Derselbe Würfelwurf kann Sicherheitsnetz oder Lottoschein sein – je nachdem, auf welcher Seite des Tisches du sitzt.

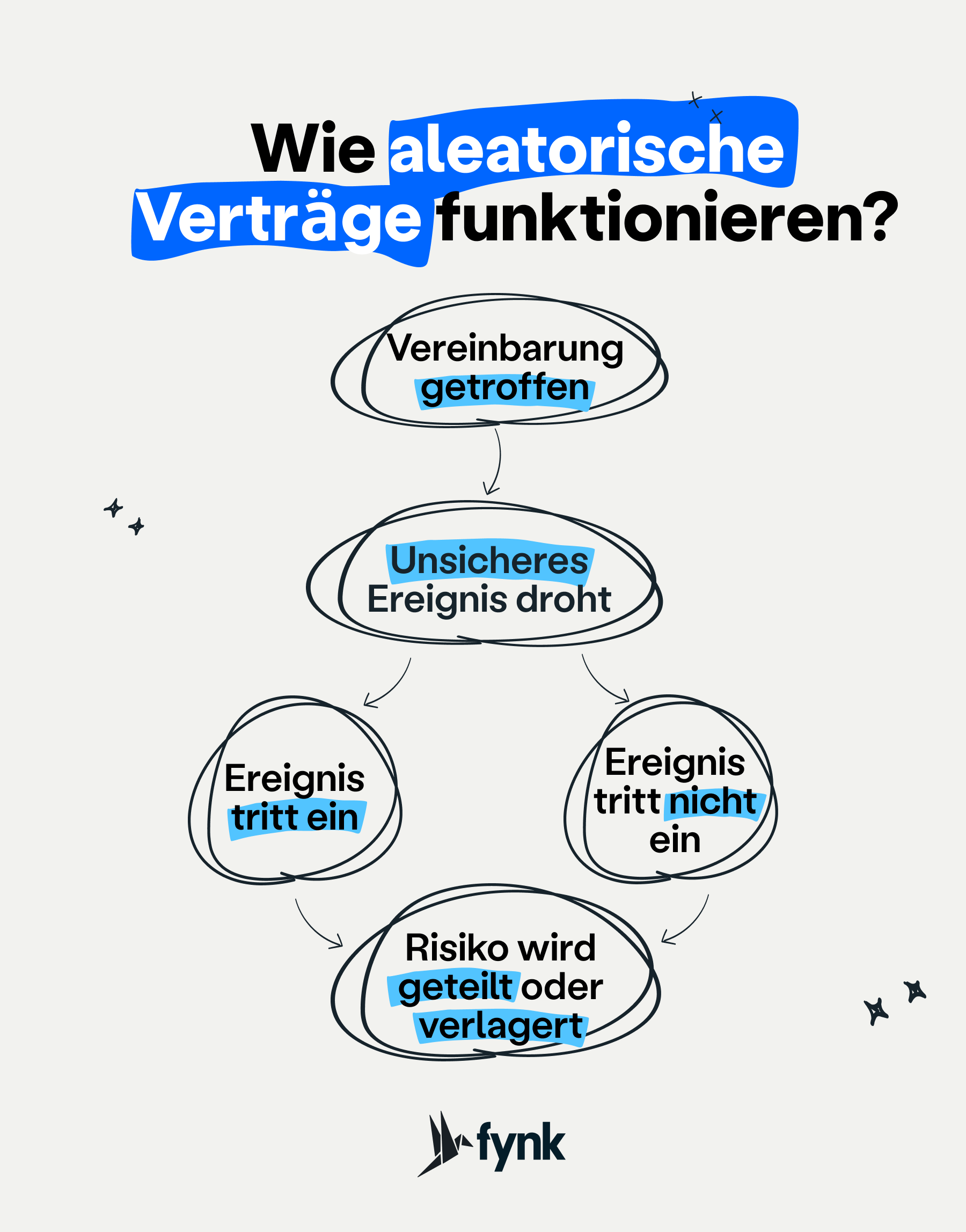

Wie funktionieren aleatorische Verträge?

Okay, das Prinzip ist klar: Aleatorische Verträge hängen an Unsicherheit. Aber wie laufen sie praktisch ab? Schritt für Schritt:

- Zwei Parteien werden sich einig: Die eine verspricht zu zahlen oder zu leisten, wenn etwas passiert. Die andere zahlt vorab Prämie, Gebühr oder Einsatz.

- Ein ungewisses Ereignis schwebt im Hintergrund: Feuer, Unfall, Tod, Börsencrash, Jackpot – worauf der Vertrag eben aufsetzt. Niemand weiß, ob oder wann es eintritt.

- Trigger-Moment: Tritt das Ereignis ein, „aktiviert“ sich der Vertrag. Pflichten greifen – etwa Schadenzahlung durch den Versicherer oder Lieferung im Derivat.

- Ohne Trigger keine Zahlung: Bleibt das Ereignis aus, behält die Gegenseite die Vorabzahlung (Prämien, Einsatz usw.).

- Risiko wird geteilt oder verlagert: In jedem Fall geht es um Risikomanagement. Die eine Seite erhält Ruhe (Schutz), die andere wird fürs Tragen des Risikos vergütet (Profit).

Wie du aleatorische Verträge von Risikomagneten in Chancen verwandelst

Aleatorische Verträge beruhen auf Unsicherheit. Du kannst nicht wann oder wie stark vorhersagen – aber du kannst dich so aufstellen, dass du schnell und sicher reagierst. Genau dabei hilft dir ein Contract-Lifecycle-Management-(CLM)-Tool wie fynk. So geht’s:

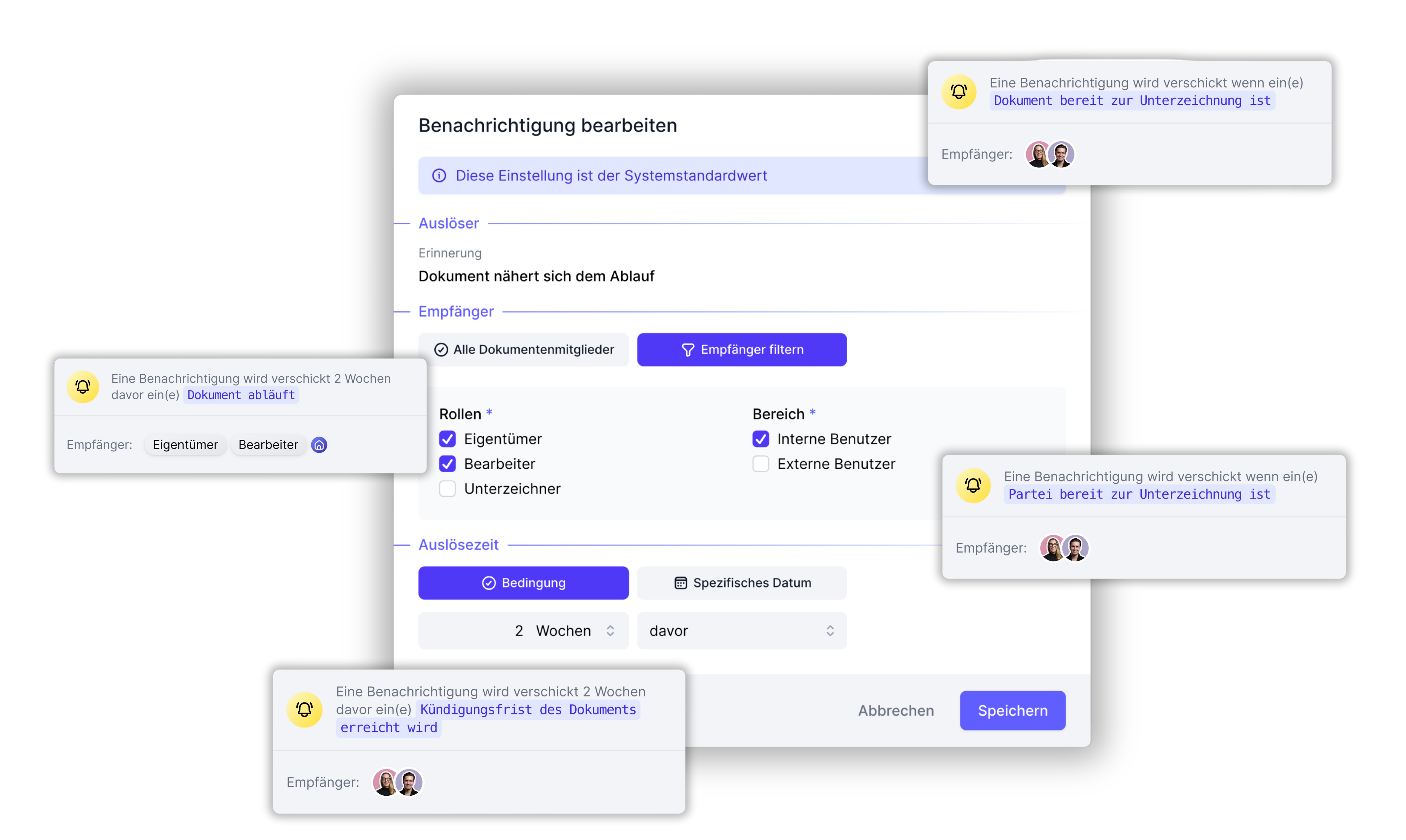

fynk verfolgt und erinnert an deine „Was-wäre-wenns“

Aleatorische Verträge hängen an Triggern wie Unfall, Marktschwankung oder Auszahlungsklausel. Metadaten machen aus vagen „Was-wäre-wenns“ strukturierte Datenpunkte. Daten, Schwellen und Werte stehen zentral, durchsuchbar und filterbar. Verknüpft mit Erinnerungen stupst dich das System an, wenn Fristen oder Trigger näher rücken.

Denk an eine Krankenversicherung. Sie kann z. B. eine Klausel enthalten:

Wird ein Antrag nicht innerhalb von 90 Tagen nach der Behandlung eingereicht, besteht kein Versicherungsschutz.

In fynk wird daraus das Metadatenfeld „Frist für Leistungsantrag“. Du kannst dann:

- Suchen: „Zeig mir alle Policen mit Frist in den nächsten 30 Tagen.“

- Erinnerungen setzen, damit das System das Schadensteam und die versicherte Person automatisch warnt, wenn das 90-Tage-Fenster fast abläuft.

Statt versteckter Risiken in PDFs hast du eine lebendige Landkarte von Bedingungen, die dir sagt, wann du handeln musst.

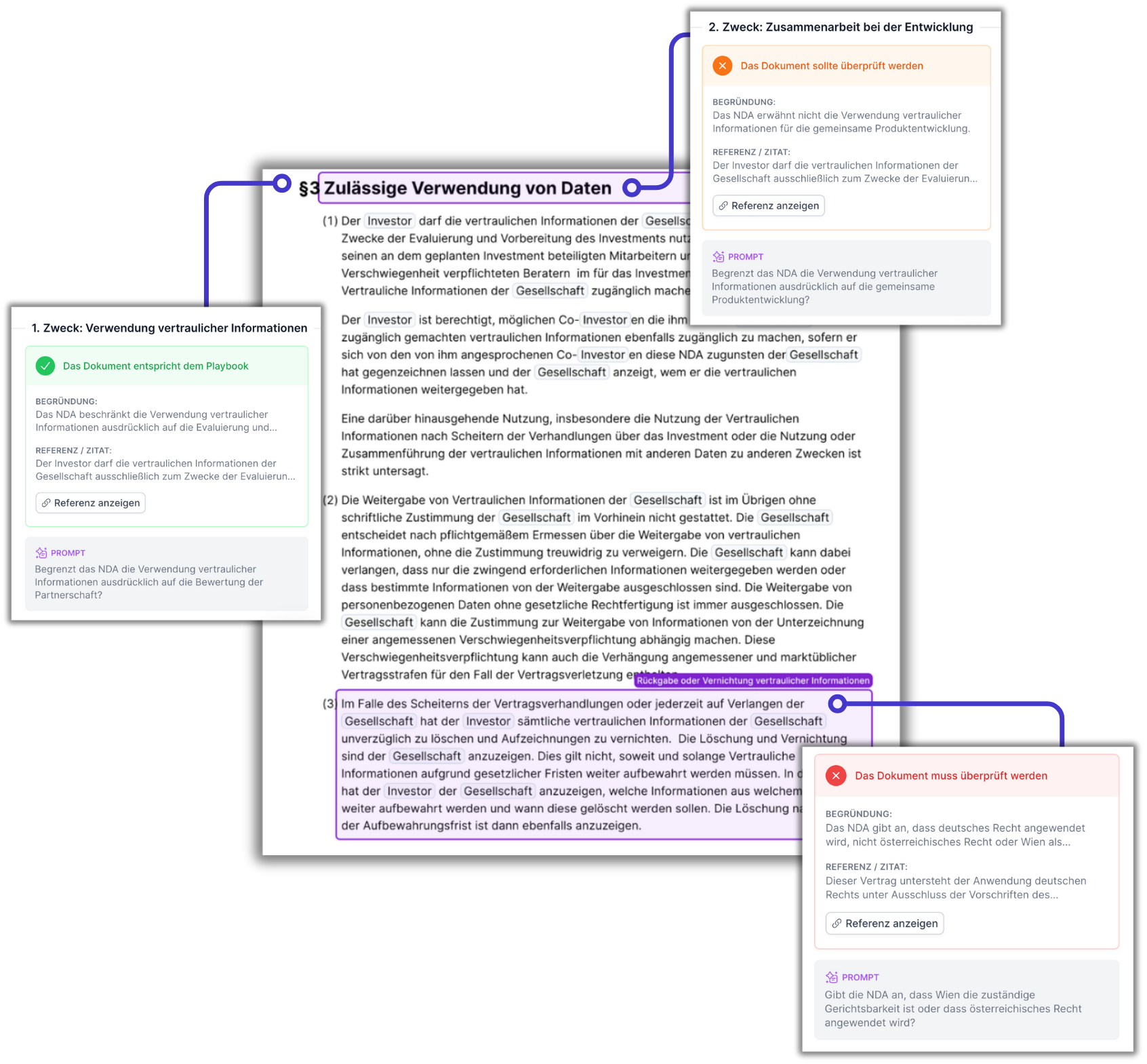

Baue Playbooks und Checkpoints – Leitplanken für Unsicherheit

Unsicherheit liebt Schlupflöcher. fynk schließt sie mit klaren, wiederholbaren Workflows – Rechtsprüfung hier, Finanzfreigabe dort, Compliance-Okay vorm Go-live. Checkpoints sorgen dafür, dass nichts weiterläuft, bevor die richtigen Augen draufgeschaut haben.

Denk an eine Lebensversicherung. Bevor sie ausgestellt wird, braucht es oft Freigaben mehrerer Teams: Underwriting, Compliance, Finance. In fynk legt ein Playbook diese Reihenfolge fest, und Checkpoints stellen sicher, dass jedes Team abzeichnet, bevor der Vertrag final ist.

Nutze Automatisierung, um beim Trigger sofort zu reagieren

Über Automatisierung kann fynk sich mit externen Systemen wie Schadendatenbanken oder Marktfeeds verbinden und Vertragsmetadaten sofort aktualisieren, wenn ein Trigger erkannt wird.

Nimm Kfz-Versicherungen. Policen werden mit festen Werten abgeschlossen, z. B. „Deckungssumme = 50.000 €“ und „Selbstbehalt = 500 €“. Diese Werte liegen als Metadaten in fynk.

Wenn im System des Versicherers ein Schaden gemeldet wird, kannst du per Automation (z. B. über Zapier):

- Trigger-Ereignis: Das externe System erfasst Reparaturkosten über dem Selbstbehalt von 500 €.

- Die Automation startet und durchsucht fynk nach der passenden Police.

- fynk zeigt sofort die Kerndaten, z. B. „Deckungssumme = 50.000 €, Selbstbehalt = 500 €, Verlängerungsdatum = 01.01.2026“.

- Eine Aufgabe wird automatisch erstellt und dem Schadensteam zugewiesen – mit dem Hinweis, dass die Auszahlungsvoraussetzung erfüllt ist.

Sind Sie auf der Suche nach einer Vertragsmanagementlösung?

Erfahren Sie, wie fynk den Abschluss von Geschäften beschleunigen und das elektronische Unterschreiben vereinfachen kann – beantragen Sie eine Demo, um fynk in Aktion zu sehen.

FAQs zu aleatorischen Verträgen

- Was ist ein aleatorischer Vertrag in der Versicherung?

- In der Versicherung ist ein aleatorischer Vertrag die Vereinbarung, bei der du regelmäßig Prämien zahlst, aber nur dann eine Leistung erhältst, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Stell es dir so vor: Du zahlst fortlaufend an deinen Versicherer und im Gegenzug verspricht er einzugreifen, wenn dein Auto crasht, dein Haus brennt oder deine Gesundheit plötzlich kippt. Der Haken: Du siehst womöglich nie eine Auszahlung – und genau so ist das System gedacht.

- Worin unterscheidet sich ein aleatorischer von einem kommutativen Vertrag?

- Ein kommutativer Vertrag ist der geradlinige „Ich zahle, du lieferst“-Deal. Beispiel: Du zahlst einem Handwerksbetrieb 10.000 $ und bekommst eine Terrasse. Der Werttausch ist klar und grob gleich. Aleatorische Verträge leben dagegen von Unsicherheit. Du zahlst womöglich jahrelang und erhältst nichts zurück – oder bekommst nach einem unglücklichen Ereignis eine riesige Zahlung. Das Gleichgewicht zeigt sich erst, wenn die Würfel gefallen sind.

- Was ist moralisches Risiko (Moral Hazard) in aleatorischen Verträgen?

- Moral Hazard entsteht, wenn eine Partei ihr Verhalten ändert, weil sie durch den Vertrag geschützt ist. In der Versicherung kann das bedeuten, dass jemand unvorsichtiger fährt, weil die Police den Schaden deckt. Das ist eines der größten Kopfschmerzthemen für Versicherer – deshalb würzen sie Policen mit Ausschlüssen, Selbstbehalten und sorgfältigem Underwriting.

- Sind aleatorische Verträge rechtlich durchsetzbar?

- Ja – mit Vorbehalt. Gerichte setzen aleatorische Verträge in der Regel durch, solange die Vereinbarung klar, nach Treu und Glauben geschlossen und nicht mit illegalen Aktivitäten verknüpft ist. Versicherungen, Terminhandel und Tantiemenvereinbarungen sind typischerweise durchsetzbar. Glücksspiel kann je nach Rechtsordnung (un)durchsetzbar sein.

Bitte beachten Sie, dass keiner der Inhalte in unserem Blog als Rechtsberatung angesehen werden sollte. Wir verstehen die Komplexitäten und Feinheiten rechtlicher Angelegenheiten und so sehr wir uns auch bemühen, unsere Informationen genau und nützlich zu gestalten, können diese nicht den individuellen Rat eines qualifizierten Rechtsanwalts ersetzen.

Inhaltsverzeichnis

- Was sind aleatorische Verträge? 🎲

- 3 bekannte Beispiele für aleatorische Verträge

- Vorteile und Nachteile aleatorischer Verträge

- 6 zentrale Merkmale aleatorischer Verträge

- Wie funktionieren aleatorische Verträge?

- Wie du aleatorische Verträge von Risikomagneten in Chancen verwandelst

- FAQs zu aleatorischen Verträgen

Möchtest du Produktupdates und Neuigkeiten erfahren? Melde dich für unseren Newsletter an!

Damit Verträge Spaß machen. Gleich heute mit fynk starten.

Unternehmen, die fynk nutzen, erledigen ihre Arbeit schneller als je zuvor. Bereit Ihrem Team Zeit zurückzugeben?

Demo vereinbaren